جابر العثرات يكتب: مُرورَ الكرام (٩) – جلسة تحضير للمسكوت عنه

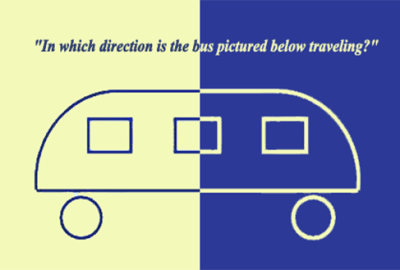

إذا كنتَ واحداً من الأشخاص على الإنترنت الذين لهم شبكتهم الاجتماعية النشطة، فلا بد أنك صادفت فى يوم من الأيام من يشاطرك هذا الرسم المختزَل لما يشبه حافلة مدرسية، مصحوباً بسؤال يبدو بسيطاً: فى أى اتجاه يذهب الباص المرسوم؟ وثمة تعليق جانبى مع الرسم يخبرك أن هذا التمرين واحدٌ من الاختبارات المُعدَّة لقياس تفكير الأطفال الأمريكان فى سن ما قبل المدرسة، تاركاً إياك مع تحدٍ يضعك أنت وذكاءك فى مقارنة محرجة مع ذكاء طفل عنده أربع سنوات أو أقل. الإجابة، التى تتلخص فى أحد احتمالين: شمالاً أم يميناً، تزداد صعوبتها عليك كلما تمعَّنت أكثر فى رسمة الباص، المتناظرة تماماً حول نفسها فلا يمكنك أن تجد أقل فرق تميز به مقدمته عن مؤخرته. المحبط أنك فى الآخِر تكتشف أن جميع الأطفال قد عرفوا أن الباص متجهٌ شمالاً. كيف عرفوا؟ لأن رسمة الباص لا يظهر فيها الباب يا عزيزى!

المنطق الذى يعتمد عليه التمرين السالف ليس قاصراً على الرسم، وإنما ينطبق كذلك على الكلام. فكلامنا الذى نتكلمه أو نكتبه ينقسم إلى مستويين: مستوى التصريح ومستوى الإضمار. وبعض الكلام، حتى نفهم منه القسم المصرَّح به تمام الفهم، ينبغى لنا استكناه القسم الآخر المسكوت عنه. بالضبط مثلما استنبط الأطفال ذوو الأربع سنوات اتجاه الباص، لا من خلال النصف المرسوم الماثل أمام أعينهم، وإنما باستحضار النصف الذى لم يُرسم على الإطلاق والمخفىّ عن نظرهم.

أنا مثلاً أكتب تحت اسم غير اسمى الحقيقى؛ وهذا فى حد ذاته مستوى من مستويات الإضمار، ينبغى معه أن تتلقى كل ما أكتبه هنا انطلاقاً من افتراض أن به رسالةً ما مضمرةً، من دون إدراكها لا يكتمل فهم المكتوب. وحقيقةُ أننى جئت إلى هنا قادماً من تويتر حاملاً ’اسم المستخدِم‘ الخاص بى هناك؛ هذه الحقيقة لا تغيّر شيئاً من واقع أننى شخصية مجهولة بالنسبة إليك. فالاسم المستعار الذى يتخذه لنفسه كاتبٌ ما لا بد أن يُضمَّن إشارةٌ مسكوتٌ عنها فيما يكتبه. وقبل أن نجلب إلى حياتنا هوياتنا الافتراضية التى نتخذها لأنفسنا على حساباتنا الشخصية، كانت ظاهرة الكتابة بألقاب مستعارة شائعةً فى وقت من الأوقات. ولعلنا نذكر بنت الشاطئ، باحثة البادية، زوجة أحمد، أدونيس، وغيرهم. أيامَها، كان فى تلك الألقاب تعبيرٌ عن أسباب واتجاهات وخلفيات اجتماعية وسياسية وثقافية، شخصية وعامة. هذه الظاهرة عادت مؤخراً، فأصبحنا نقرأ نيوتن فى المصرى اليوم وابن الدولة فى اليوم السابع.

لنأخذ الكاتب الأخير مثلاً، فنجده فى مقالته الافتتاحية يشرح سبب اختياره هذا الاسم قائلاً «أنا ابن الدولة المصرية الضاربة فى عمق التاريخ.» وهو تعبير غامض بالنسبة لى. فالدولة المصرية قد تكون ظهرت من القِدَم فعلاً، لكنها ليست ظاهرة تاريخية تتسم بالاستمرارية، بل إنها تكاد تشهد انقطاعة زمنية طويلة، تمتد منذ البطالمة فى القرن الرابع قبل الميلاد، وحتى إعلان الحماية البريطانية على مصر فى ١۹١٤ عشية الحرب العالمية الأولى. فيما بين هذين التاريخين المتباعدين على مسافة قرون، لم تشهد مصر دولة مستقلة لها إلا مرات نادرة، فى ظروف تاريخية استثنائية، وذلك حين يقرر حاكم مغامر أن ينفصل بها عن السلطة المركزية للخليفة، فيما عدا ذلك كانت مصر معظم تاريخها ولاية تابعة أو سرير حكم يعتليه دائماً غير المصريين. صحيح أن هناك ما يشير إليه الكاتب على أنه «التنوع الحضارى الممتد منذ الفراعنة والرومان، مروراً بالحضارة الإسلامية العباسية والأموية والمملوكية، انتهاءً بالعثمانية والبريطانية» لكن الحضارة مفهوم مختلف تماماً عن مفهوم الدولة، والكاتب أطلق على نفسه ابن الدولة، وليس ابن الحضارة. وخلال الأغلب الأعم من هذه الحضارات المتتابعة على التراب المصرى لم يكن هناك تحققٌ تاريخىٌّ للدولة إلا فقط من خلال الجهاز البيروقراطى لآلة الحكم والمصمَّم بحيث يخدم أهداف السلطة. فهل ذلك الجهاز الحكومى السلطوى يبيح للكاتب أن يختتم تلك العبارة بقوله: «وبقيت لمصر الدولة طابعها المميز المتفرد»؟ قد أتفهم أن يقول: مصر الشعب، مصر الأمة، مصر الوطن، مصر الحضارة؛ لأنها جميعاً تحديدات غير سياسية وغير جغرافية، وإنما هى إشارات إلى فكرة أعمق وأشمل من الدولة، التى هى ظاهرة سياسية غير كاملة التعريف، ومتغيرة مع الزمن، وأقل رسوخاً فيه من مفهوم الأمة والوطن. ثم إن الدولة مفهوم يقوم على القياس إلى نموذج نظرى، أما التفرد فهو خصيصةٌ للشعوب والأمم والحضارات.

سيحاول الكاتب بعد عبارته المجمَلة السالفة هذه أن يُفصّل لنا ما أجمله، فيعمد إلى تفكيك ما أسماه “الدولة المصرية الضاربة فى عمق التاريخ” إلى أشياء ملموسة مثل المنجزات الحضارية (الأهرامات والكرنك وخان الخليلى والسيد البدوى وقلعة قايتباى) والظواهر الجغرافية (النيل) ومظاهر القوة الناعمة (الأزهر والكنيسة) وأعلام الفن والأدب (نجيب محفوظ ويوسف وهبى وفاتن حمامة وعمر الشريف وسعاد حسنى وأم كلثوم وعبد الحليم ومحمد فوزى ونجاة وشادية) والأحداث القومية (انتصار أكتوبر) والأحداث الكروية (هدف مجدى عبد الغنى واعتزال محمود الخطيب فى ديسمبر ١٩٨٧) بل أيضاً الأجواء والنكهات التقليدية (مشاهدة تحفة إسماعيل ياسين وفطين عبدالوهاب ’ابن حميدو‘ وإذاعة القرآن الكريم فى الصباح وصوت الشيخ الحصرى وعبد الباسط عبد الصمد والطبلاوى وابتهالات النقشبندى ونصر الدين طوبار) لكن كل هذا مازلت أراه أعجزَ من أن يمرر اسم ابن الدولة أو يفسّر لى رمزيته..

فهذه القائمة المسهبة لا تجيب على السؤال الأساسى الذى وجدتُنى أسأله لنفسى طول الوقت وأنا أقرأ المقال: لماذا لا يسمِّى الكاتب نفسه ’ابن مصر‘ وخلاص؟ لماذا اختار ’الدولة‘ ليكون ابناً لها ولم يختر ’الوطن‘ مثلاً؟ وكلاهما: ابن مصر وابن الوطن، اسمٌ أراه أوقع. الغريب أن الكاتب يذكر فى مقاله كلتا المفردتين: الدولة والوطن: «وليس عندى أغلى من الوطن» ، «سأكتب لكم ما يرضى الله ونبنى به الوطن» ، «هذا الوطن يستحق أن نعمل ونموت من أجله.» وذلك دون أن يوضح قصده بدلالة كل منهما، أو الفرق بين استخداماتهما فى المواضع المختلفة عنده. ولأنى مهتم بالدلالات والبلاغة، أستطيع أن أرى أن ’الدولة‘ هنا مفردة غير محكمة ولا حميمة. فالدولة تعبير خاوٍ من أى خصوصية يحاول الكاتب جاهداً أن يوحى بها إلينا عندما مثلاً يذكر النيل: «أنا ابن النيل هبة الله لنا؛ النيل الذى وهبنا البقاء والذكريات؛ البقاء أحياء بمياهه التى تسقى الحرث والنسل، والذكريات على ضفافه عندما اقشعر الجسد حين لامست يد الحب الأول، وعندما ضحكنا من القلب فوق ذلك القارب الصغير الذى رقص معنا فوق مياهه» فهل يمكن لكل هذه الجوانب الحميمية والشاعرية أن نستشفها من لفظ رسمى وجاف مثل لفظ الدولة؟ هيرودوت نفسه، لما أشار إلى خصوصية العلاقة مع النيل قالها أن مصر ‒كلها على بعضها وليست الدولة‒ هى هبة النيل. ومثلما اقتبس الكاتب عن هيرودوت، اقتبس أيضاً مقولة مأثورة أخرى عندما استدعى وصف ’العبقرية‘ الذى صار الجميع يُقرَنه بموقع مصر منذ أن سكّ جمال حمدان هذا الوصف لأول مرة. لكن التعبير الأصلى الذى صاغ منه هذا الأخير اسماً لكتابه كان: شخصية مصر، وليس شخصية الدولة. فها هى ذى حتى الاقتباسات التى يستدعيها الكاتب نفسه تسير أصداؤها فى سكة بخلاف السكة التى تسير فيها دلالة اسمه الرمزى!

وهكذا، إذا لم تفلح القائمة المؤلَّفة من كل هذه المعالم والأسماء والأحداث والذكريات التى سردها علينا الكاتب فى تسويغ الاسم الذى اختاره لنفسه، فلربما يفلح أن نبحث فيما لم تتضمنه. تذكرون رسمة الباص؟ هذا وقتها: فكما أن الباب، الذى لم يُرسم أبداً، كان هو دليل الأطفال الصغار على اتجاه الرسمة، قد يظهر لنا نحن أيضاً اتجاه المقال من بحثنا فى المسكوت عنه..

فالقائمة، مع أنها تبدأ من جذور التاريخ المصرى إلا أن الخط الزمنى لها ينقطع فجأة عند حقبة الثمانينات الماضية وكأس العالم 90، وكأن تاريخ مصر توقف هناك. فتَذكُر “ناصر الثورة” بينما تُغفِل أى ذكر لثورة ٢٥ يناير أو حتى ٣٠ يونيو. حتى المآثر الرومانسية لميدان التحرير قبل التنحى، والتى كانت فى وقت من الأوقات موضة إنشائية رائجة يستشهد بها الكتّاب الصحفيون للبرهنة على استمرارية ’الروح‘ المصرية أو استعادتها، لا يرِد لها أى إشارة وسط فيض الذكريات القومية والشخصية الذى يسوقه لنا الكاتب من قبيل: “انتصار أكتوبر، وبشارة الرئيس السادات للمصريين بدرع وسيف، ومشهد رفع العلم المصرى فوق العريش عام 1982 بيد الرئيس مبارك.” فهل هذه صدفة؟

القاعدة أنه، عند محاولة تكوين فهم موضوعى لنصٍّ ما، لا اعتراف بالصدف، بل نتعامل مع النص على أن حضور كل كلمة فيه هو حضور مقصود، ومن ثم فإن غياب أى كلمة عنه هو أيضاً غياب مقصود. وعليه فإننا لا نستطيع تفسير هذه ’الصدفة‘ إلا من خلال الإقرار بوجود منهج للانتقاء والاستبعاد فى المقال. انتقائية متمثلة فى الانحصار داخل أحداث معينة، واستبعاد عن طريق إغفال حقبة كاملة من تاريخ البلد وغض الطرف عما آل إليه الحال خلالها، والذى كان قد بلغ ذروته لحظة تفجر الثورة وما تلاها؛ هذا المنهج الانتقائى يجعلنا نرى أن قائمة المآثر لدى الكاتب ابن الدولة ليست بالعمومية أو الشمولية المسلّم بها؛ وأن هناك دلالةً أو إيحاءً مقصوداً بالذات فى اقتصار مقاله على قائمة مختارة من المآثر. وطبعاً فى هذا ما يتناقض مع كلامٍ للكاتب نفسه عندما قال إنه سيتحدث «باسم الدولة المصرية ومن منظورها بكل “فخرا” وتجرد» [هكذا ورد فى الأصل، والصواب: فخرٍ] فالتجرُّد والانتقائية لا يمكن أن نجدهما مجتمعين معاً.

يقودنا هذا إلى السؤال عن مفردة الدولة المذكورة فى الاسم الرمزى للكاتب، تُرى ما هى؟ أهى مفردة محايدة ’متجردة‘ يستدعيها الكاتب بمدلولها العام، وإذن ينبغى لنا أن نتلقاها بشكل مسلّم به؟ أم هى إشارة مشفرة أو لا واعية لمفهوم جدلىّ وتصور شخصى للتاريخ وللظاهرة المصرية، يقوم على الإقصاء لثورة 25 يناير وتداعياتها وتبعاتها، بل وربما أيضاً دواعيها، باعتبارها جميعاً أشياءً ليست من مقومات الدولة المصرية وربما حتى مناهضة لها؟ يقول الكاتب ابن الدولة: «سأبحث لنا جميعاً، عن مساحات مشتركة تجمعنا وتوحدنا كما كانت مصر دائماً.» فهل قاده بحثه إلى أن القائمة التى سردها علينا هى ما يمثل المشترك بيننا نحن المصريين والذى نتوحد حوله (هو فقط)؟ هل يبدو لكم هذا الفهم سائغاً؟

فى التدوينة الثانية من هذه السلسلة، أوضحتُ كيف أن الدولة مجاز لغوى وسياسى يستدعى مجازاً لغوياً وسياسياً آخر؛ هو مجاز الشعب أو المجتمع. وعندما يسمّى كاتب نفسه ابناً للدولة، فإنه بذلك يشير إلى انحيازه المسبق لمجاز الدولة مقابل مجاز الشعب. وإذا أعدنا النظر فى المقالة الافتتاحية للكاتب ابن الدولة، سنرى أن هناك خطاً فاصلاً يرسمه الكاتب بين الموضوعات، بحيث يقسمها إلى ما يخص مجال الدولة فى جهة وما يخص مجال الشعب فى جهة أخرى. ومع أن هذا التقسيم بين الدولة والشعب تقسيم غير حقيقى، كما سبق أن شرحت فى تدوينة الدولة مجازاً، إلا إن الكاتب ابن الدولة يصدق فى وجوده فيما يبدو. فمقالته الافتتاحية مكرسة بالكامل لتقسيم المجالات وتوزيع الأدوار بين الشعب والدولة، بحيث نرى الحرب انتصاراً عسكرياً للجيش، والتاريخ عبارة عن مشاهد متقطعةٍ، الصدارةُ فيها للحكام والرؤساء. حتى الثورة التى هى بالتعريف فعلٌ شعبىٌّ يُفترض به أن يكون مجابِهاً للسلطة، نراها فى المرة الوحيدة التى يذكرها فيها المقال مضافةً لأحد أولئك الرؤساء: “ناصر الثورة”. أما الشعب أو المجتمع فلا يظهر أبداً فى المقال فاعلاً سياسياً أو مقرِّراً للمصائر، ودوره الذى يلعبه كما نراه فى ذكريات الكاتب لا يتجاوز كونه فعل فرجة: الفرجة على المباريات، مشاهدة الأفلام، الاستماع لخطابات الرؤساء، ورؤيتهم يرفعون العلم فى نشرة الأخبار الرسمية، أو تأمل منظر الغروب فى فسحة نيلية مع الحبيب. أما الدين، فلا يذكره المقال باعتباره معتقداً فردانياً، ولا بوصفه ممارسة طقوسية شعبية، بل على أنه ظاهرة مؤسساتية فى المقام الأول متجذرة فى ممارستها المؤسساتية تلك، متمثلاً بذلك فى الكنيسة والأزهر. وهكذا يظهر لنا أخيراً أن اختفاء الثورة من قائمة مآثر الدولة المصرية كما سردها الكاتب ابن الدولة له ما يبرره. فالثورة، تبعاً لهذا الفهم، ليست إلا لخبطة لهذا التقسيم الصارم بين مجال الدولة ومجال الشعب، يأخذ فيها الشعب دور اللاعب السياسى الأساسى، فيقتحم المشهد بأكثر الوسائل جِذريةً.

فى حالة شخص متعود على الفرجة المريحة من خارج المشهد، فإن الثورة بالنسبة له مشهد يحدث أمامه دون أن يعود قادراً على أن يقسِّمه إلى مجالين واضحين ومحسومين ومنفصلين كما هو معتاد: نجم ومعجبين، ممثلين وجمهور، خشبة مسرح وصالة، دولة وشعب. لقد أصبح لدينا متفرج قد تمكّنت منه آليات التمثيل، Represntation كما يسميه تيموثى ميتشل، وأحكمت قبضتها عليه، فراح يُعزى كل مظاهر الحضارة إلى الدولة، حتى لو لم تكن الدولة موجودة تاريخياً أصلاً. مع متفرج من هذا النوع الخاضع لوهم التقسيم، فإنه يصبح من الطبيعى بالنسبة له أن يأخذ جانب الدولة وينتسب إليها، لا إلى الشعب. إن اسم ابن الدولة هو بادرة من ناحيته لإعلان انحيازاته، وللإقرار بتعريفٍ للنظام كما يراه ويصدق بوجوده ويعتقد أنه يجب أن يكون عليه العالم، ولإعادة تقسيم المسرح السياسى الملخبط أمامه، وذلك بعد أن ضربت فوضى الثورة أطنابها فيه، فاعتلاه الجمهور الغاضب من الإداء وعلى المؤدين، واختلط حابلهم بنابل ممثلى المسرحية، وهدد أولئك وجود هؤلاء عليه، بما ينذر بتعليق العرض كله.

على كلٍّ، فإن مقالاً واحداً، كالذى اعتمدت عليه هنا مع أهميته لكونه مقالة افتتاحية، لا يكفى لتحديد موقف أى كاتب أو انحيازاته، ولذلك فأنتم مدعوون لاستكشاف مقالات الكاتب ابن الدولة، ولقراءتها من خلال توافقها مع هذا الفهم الذى قدمته للمسكوت عنه فى مقالته الافتتاحية، أو عدم توافقها معه. غير أنه، توافقت أو لم تتوافقْ، لا يعدو ذلك أن يكون أكثر من أمر ثانوى..

فالأمر المهم هو أن هذه التدوينة تقدم مثالاً أو تمريناً على كيفية قراءة الكلام من خلال افتراض أن له جانباً مسكوتاً عنه؛ وهو افتراض قد يشبه كثيراً الاعتقاد فى وجود العفاريت. فالقارئ، فى تداوله مع المكتوب، إما أن يكون أحد هؤلاء الأشخاص علميى التوجه فيأخذون بحرفية الكلام ومادية البراهين، أو أن يَطلِع ‒مثلى‒ من هواة الميتافيزيقا والماورائيات فيعمل مع الكلام جلسة، كهذه الجلسة التى عملتها أمامكم، لتحضير روح المسكوت عنه. ومع أنها كانت شعوذة خالصة لا تقوم على الحضور بقدر ما تقوم على الغياب، إلا أنى أرجو أن تجدوها قد طرحت الأسئلة والملاحظات المشروعة والمنطقية؛ لأن غايتها فى النهاية هو أن تتفق مع ما قاله الكاتب ابن الدولة من أنه قد بات «حتماً (…) أن أكتب لكم بقلم المنطق فى زمان كاد أن يقتله (فيه) البعض.»