"قبة سيدنا الولي".. زيارة الأضرحة بين التراث والدعوة للتعايش

شغلت ظاهرة زيارة الأولياء والقديسين العديد من المستشرقين والرحالة، ومثلهم علماء الاجتماع والتراث الشعبي، لما لها من طقوس وأدبيات تختلف فيها ديانة الممارسين وتتشابه فيها الطقوس والممارسات.

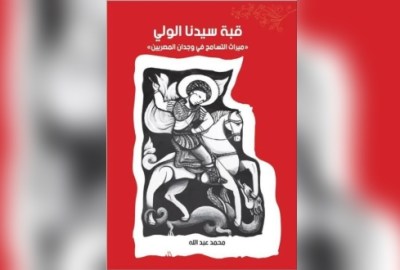

وفي كتابه “قبة سيدنا الولي.. ميراث التسامح في وجدان المصريين”، يحاول المؤلف الكاتب الصحفي محمد عبد الله صناعة جسر عابر للمعتقدات للتقريب بين الثقافتين الإسلامية والمسيحية، عبر التوغل في مساحة من مساحات المعتقدات الشعبية والممارسات اليومية للمسلمين والأقباط، وهي زيارة مقامات وأضرحة الأولياء والقديسين.

كما يحاول المؤلف رصد هذا التمصر العجيب الذي امتدت فيه المعتقدات المصرية القديمة منذ آلاف السنين، لتغرس غرسها في الفكر والتراث والوجدان الشعبي المسيحي، الذي قد يخالف أصول العقيدة أو بعض منها، وكذلك مع العقيدة الإسلامية التي غرس التراث المصري القديم، العشرات بل المئات من الأفكار التي قد يرى البعض أنها تخالف أصول العقيدة، لكن الوجدان الشعبي يتسامح فيها لصالح الاحتفاظ بهذه العادات الطقوسية، التي حلّت في بعض الأحيان محل الدين.

ويسعي المؤلف لرصد هذا التشابه – والتطابق في بعض الأحيان -، في ظاهرة من أهم ظواهر التوحد والتسامح والتمصر، وهي الاحتفال بموالد الأولياء والقديسين وزيارة الأضرحة في مصر.

ولأنّ التعايش الشعبي والتسامح حالة، فإنّ كثير من المسلمين ينذرون النذور للكنائس ويلتمسون البركة من القساوسة والرهبان، وكثير من (موالد) المسيحيين ليست مقصورة عليهم، بل يشارك فيها كثير من المسلمين، وهذا أمر ليس بمستغرب، فهم يذهبون أيضًا للقساوسة ليخلصوهم من الأرواح الشريرة، وكما تتردد بعض المسيحيات على أضرحة الأولياء لتحقيق أمنية بالحمل وتنذر نذرًا إنّ تحققت أمنيتها، فإن بعض المسيحيين كذلك يشارك المسلمين في الاعتقاد في ضريح الشيخ أبي الحجاج الأقصري.

ومثلما توضع الرسائل في أضرحة الأولياء وخاصة ضريح الإمام الشافعي، توجد أوراق وأقلام على قبر البابا كيرلس السادس وغيره من القديسين، لمن يرغب في تحقيق أمنية أو رجاءً منه، ويوضع في مدخل الكنيسة أو الدير صندوق للنذور.

ولأنّ التسامح حالة وجدانية مصرية طبقًا لما يرصده المؤلف محمد عبد الله، فلم ينظر المصريون المسلمون إلى موطن ولا جنسية الأولياء الذين يزورونهم ويقدمون إليهم النذور والأضاحي، فالسيد البدوي من مدينة فاس المغربية، وأبو العباس المرسي من مرسية في بلاد الأندلس، وأبو الحسن الشاذلي من تونس، وعبد الرحيم القناوي من مدينة سبتة المغربية.

يضم الكتاب 8 فصول، ينطلق الفصل الأول من سؤال يمتد عبر الفصول الثمانية التي يشملها الكتاب وهو “لماذا؟”.. ففي الفصل الأول الذي يحمل عنوان “الماضي والحاضر والتشابه العجيب”، يستعرض الكاتب لماذا يمارس المصريون العديد من العادات والتقاليد التي يرجع أصلها إلى مصر القديمة، حتى أنّ الكثير من الكلمات التي يستخدمونها في حياتهم اليومية أصلها فرعوني؟

فعلى الرغم من مرور هذه الآلاف من السنين، إلا أنّ هناك العديد من الأفكار والمعتقدات التي لا يزال المصريون يحتفظون بها، فعلى الرغم من أنّ الديانات السماوية حرّمت عبادة الشمس، إلا أنّ المصريين حتى الآن لا يزالون يقسمون بها، حيث كانت الشمس أعظم المعبودات المصرية القديمة منذ أقدم العصور التاريخية، فنجد “الحلف بالشمس” حيث كان الفراعنة يحلفون بها، وقد بقيت عادة الحلف بالشمس في بعض القري المصرية إلى الآن، حيث نجد معظم العامة يقسمون القسم الآتي “وحياة الشمس الحرة”، وكذلك “وحياة اللي تشوفني ولا أشوفهاش”، إشارة إلى الشمس.

وكما توارث المصريون تقديس الشمس، فإنّهم أيضًا احتفظوا بعاداتهم المأتمية على الرغم من كل هذه القرون والتعاليم، فما زال المصريون يعتقدون بضرورة وضع رأس الميت جهة الغرب، سواء كان مسيحيًا أم مسلمًا.

ونلاحظ أنّ أهل الميت عندما يقومون بتوزيع الصدقات على روح الميت يقولون “رحمة ونور”، وهي مرتبطة باعتقاد المصري القديم في حاجته إلى رحمة الإله أوزوريس يوم الحساب.

وفي أيام الأعياد تضاء المصابيح على قبور الموتى، وهي عادة شائعة في كل أنحاء مصر، وفي مصر الفرعونية كان لابد أنّ يفكك أحد كفن الميت قبل أنّ يوارى عليه الرمل، حتى لا يكون سجينًا في لفائفه، وفي مصر الحديثة يقوم بهذه العملية الابن الأكبر، فيفكك عن والده أو والدته، وإذا لم يكن له ولد فأحد أقاربه، وهذه العادة عثر عليها علماء المصريات في متون الأهرام، إذ قام حورس بالتفكيك عن والده أوزوريس، وهذا هو واجب الابن نحو أبيه، فيقول النص إنّ “حوريس يأتي إليك وأنّه يفكك عنك لفائفك، ويرمي بعيدًا عنك أغلالك”، والغرض من هذا هو منح المتوفى الحرية الكاملة في تحريك أعضاء جسمه.

ويطوف مؤلف الكتاب بنا في بحر العادات والتقاليد المتوارثة منذ عصر الفراعنة إلى اليوم، فيرصد تشابه عادات توديع الميت بالرثاء أو “الندب” والعويل، حيث تتشابه نفس الطقوس والكلمات، ومنها يعرج بنا على الاحتفال بشم النسيم وما يصاحبه من أكلات وطقوس احتفالية، لم تغادر صورتها منذ آلاف السنين، ومنها إلى طقوس “سبوع المولود”، التي كانت تتم بنفس صورتها منذ أيام الفراعنة، وكذلك ما نسميه اليوم بـ”طاسة الخضة” كان معروفا لدى المصريين القدماء.

ويستعرض المؤلف الكلمات التي ما زلنا نرددها اليوم، وهي ذات أصول فرعونية، مثل “مم، تاتا خطي العتبة، العيش باش، وسك الباب”، وغيرها من آلاف الكلمات التي ما زلنا نستخدمها إلى الآن.

ومن اللغة المطبخ المصري، فهناك العديد من الأطعمة الفرعونية ما زالت موجودة إلى الآن على موائد المصريين، مثل الخبز والكعك والفول المدمس والويكة والقلقاس والملوخية بأنواعها، وهذا يدل على عظمة المصريين ومدى تمسكهم بالجذور.

وفي الفصل الثاني الذي يحمل عنوان “الأولياء الفراعنة وجذور الاحتفال بالموالد”، يبدأ الكاتب جمع الأدلة والبراهين التي تؤكد وجود الاحتفال بالموالد والأولياء والقديسين منذ عصر الفراعنة، وعدم قصرها على العصر المسيحي والإسلامي، حيث يذهب المصريون حاملين القرابين إلى مقابر الآلهة والملوك المؤلهين مرددين الأناشيد، ويتوسلون بالأسلاف أنّ يردوا عنهم المظالم أو يقضوا لهم الحاجات.

ذات المشهد وبذات التفاصيل يتكرر في موالد الأولياء والقديسين في مصر حتى يومنا هذا، وقد استطاعت ذاكرة المصريين ووجدانهم الشعبي الاحتفاظ بطقوس الاحتفالات التي كانت تقام داخل معبد الأقصر للإله “آمون” في مصر القديمة، فهي الطقوس ذاتها التي تتبع في مولد “أبي الحجاج الأقصري”، الذي يقع ضريحه داخل معبد الأقصر ذاته، وأهم ظاهرة في هذا المولد تلك المراكب التي يجرها جموع المريدين وسط صيحات التكبير والتهليل، ما يعطينا معلومات مهمة عما كان يحدث في المهرجانات الدينية في عصور الفراعنة.

ويوضح المؤلف أنّه عند دراسة الوثائق الديموطيقية، صادف الباحثون عدة أولياء وشهداء، كانوا يعدون في نظر القوم بمثابة آلهة لهم مكانتهم عند الشعب، كما رصدها العالم الدكتور “سليم حسن”، وقد دلّت الوثائق الديموطيقية التي تم اكتشافها، وترجع إلى عهد البطالمة وما قبله، على وجود أضرحة أولياء من الجنسين، وقد جاء ذكرهم في عقود خاصة بوصايا أو بيع أو إيجار أو اتفاقات عن مدافن أو المحافظة على موميات، وكذلك جاء ذكرهم في عقود خاصة باستحقاقات المرتبات، خاصة بأولئك الذين يقومون على خدمتهم.

وربما لا يعلم الكثيرون أنّ إرسال هذه الرسائل للموتى من القديسين والأولياء، لها جذور ضاربة في القدم منذ آلاف السنين، فقد كان المصريون القدماء يبعثون برسائل إلى موتاهم، فتبعًا للمعتقدات الجنائزية المصرية، لم يكن هناك حدّ فاصل بين عالم الأحياء وعالم الموتى، وكانت الرسائل معنونة إلى قبور الموتى، ولكي يشجع الراسل الميت على قراءة رسالته، كانت تكتب على آنية تحتوى على طعامه، وقد وصل إلينا حوالي 10 خطابات مرسلة إلى الموتى، ومعظمها مكتوب على صحاف من الفخار.

أما الفصل الثالث الذي يقع تحت عنوان “المصريون القدماء وبدايات الفكر الصوفي”، فهو يناقش جذور الفكر الصوفي المصري وتأثيرة على الديانات الرسمية في مصر منذ تعاليم “تحوت” إله الحكمة عند الفراعنة، حيث توجد شواهد كثيرة على وجود بدايات لهذا الفكر بأشكال مختلفة عند قدماء المصريين، وهي العادات التي تطورت على يد أنصار الطرق الصوفية في مصر على مدى القرون الماضية.

فقد بدأ علم التصوف منذ أطلق المصري القديم على روح الكون اسم “آتوم “، ثم أطلق عليه بعد ذلك “بتاح” و”آمون”، وجعلوا رمز الأم الكونية “الذات الإنسانية الكبرى” التي تمثل إيزيس.

والعقل الكوني “العالم العلوي” أوزير، وذلك ثالوث الوجود الروح والعقل والنفس، و”تحوت” هو المعلم والمؤسس لعلوم التصوف جميعًا، حيث أطلق عليه المصريون “تحوت”، وأطلق عليه اليونانيون اسم “هرمس”.

واستمرت الصبغة الصوفية هي السمة الأساسية لمصر، وتمثل جزءًا من التراث الشعبي المصري، كما تمثل الموالد الصوفية أعياد خاصة للمصريين.

وعندما دخل الفاطميون مصر، ساهموا في الحفاظ على الهوية الصوفية لمصر ودعموها، ومزجوا بين التعاليم الروحية الإسماعيلية، التي يمثل فيها الثالوث العقل والروح والنفس والإيمان بالأرقام، جزءًا رئيسيًا من عقيدتهم، وهي كلها رموز مصرية الأصل ترجع لتعاليم “تحوت” الصوفية.

وفي الفصل الرابع الذي يحمل عنوان “الصوفية المسيحية والاحتفال بالقديسين”، يوضح المؤلف أنّ التصوف المسيحي والرهبنة أخذا الكثير من الفكر المصري القديم، فهي على علاقة متسقة بالله منذ وجود الفراعنة، إذ كان اهتمام المصريين القدماء بالنفس والفضائل أكثر من الفلسفة، على خلاف اليونان وغيرها من الدول.

كما ترك لنا المصريون القدماء ميراثًا للتعامل، بينه ترانيم إخناتون الذي كان متصوفًا على الرغم من أخطائه في الحكم وإدارة الدولة وقتها، ولكن العلماء يؤكدون أنّ إخناتون هو مؤسس التصوف الذي تحول إلى الرهبنة التي تحمل التصوف والتعبد.

وكان للرهبنة الفضل فى الحفاظ على التراث المصري القديم من الضياع، من خلال تحويل عدد من المعابد إلى أديرة وكنائس، وكانوا يضعون صلبانًا على مدخل المعبد، في إشارة إلى أنّه كنيسة، في ظل الاحتفاظ بالنحوت والرسومات.

كما يسرد تاريخ الرهبنة والتصوف المسيحى وأهم أقطابها، وجذور الاحتفال بالشهداء والقديسيين من الأقباط، والمسحة الفرعونية التي امتزجت مع هذه الاحتفالات.

ويحمل الفصل الخامس عنوان “إيزيس، مريم، زينب.. ثلاثية مصر المقدسة”، حيث يري المؤلف أنّ الوجدان الشعبي قد صنع من مثلث الأمومة والبطولة النسائية “إيزيس، مريم، وزينب”، نموذجًا لاحترام المرأة وتقديسها بخلاف الكثير من البلاد، فهذا المثلث ارتوى من نبع التسامح وتمصير القادم إليها، فقد وحد الوجدان الشعبي بصورة أو بأخرى بين قصة الثلاثية النسائية، وابتكر وقام بتأليف كثير من القصص التي يمكن ألا يكون لها جذور تاريخية، فقد أنجبت “إيزيس” ابنها “حورس”، و”مريم” أنجبت المسيح، واشتركت الحالتان في الإنجاب دون اتصال بشري، وعندما جاءت السيدة “زينب” إلى مصر استدعى لها قصة رأس “الحسين” وآلام رحلة المجيء بها إلى مصر، حتى يصنع لها جذورًا في الوجدان الجمعي.

ويستعرض الفصل السادس الاحتفالات الشعبية بالموالد في العصر الإسلامي، حيث يرجع بعض الباحثين الاحتفال بالموالد – بشكلها المتعارف عليه الآن في مصر- إلى عصر الإخشيد، فقد كان الحكام يحرصون على المشاركة في المناسبات الاجتماعية الكبرى مع عامة الشعب، فتقام وتمد الأسمطة ويخرج الناس إلى المتنزهات، وهم يرتدون ملابسهم الجديدة.

ولم يقتصر الأمر على الاحتفال بالأعياد الدينية الخاصة بالمسلمين، وإنّما شارك المسلمون والمسيحيون في كثير من الأعياد، حتى أصبحت أعياد قومية، ومن هذه الأعياد “وفاء النيل، فتح الخليج، وعيد النيروز الذي يشبه عيد الربيع (شم النسيم)”.

وعندما دخل الفاطميون مصر، جعل المعز لدين الله الخليفة الفاطمي القاهرة عاصمة لخلافته، وأراد أنّ يستميل الشعب المصري، فأمر بإقامة أول احتفال بالمولد النبوي عام 973هـ، كما بدأت الاحتفالات بموالد الأولياء المسلمين والقديسين المسيحيين تظهر، وربما لأول مرة في تاريخ مصر بشكل معين ومباشر من الاحتفالات، بعد أنّ اقتصرت الاحتفالات بمصر في العصر الإسلامي الأول على المناسبات الدينية، كالاحتفالات بعيد الفطر وعيد الأضحى وغيرها فان هذه الاحتفالات قد تغيرت.

ويستعرض المؤلف العديد من أضرحة الأولياء وقصص إنشائها، وفي الفصل السابع يسرد المؤلف قصص الأولياء والقديسين في كتابات الرحالة والمستشرقين، بدءًا من هيرودوت مرورًا بابن جبير وابن بطوطة وابن خلدون وماكفرسون ووليم لين وغيرهم، حيث شغلت الجوانب الاجتماعية والدينية حيزًا كبيرًا من كتابات المستشرقين والرحالة، الذين زاروا مصر على مر العصور، وكان أهمهم الرحالة والمؤرخ هيرودوت، ويوضح أنّ الرحالة الفرنسيون من أهم الرحالة الذين ركزوا على رصد ووصف العادات والتقاليد المصرية حتى القرن التاسع عشر، حيث لم يهتم الرحالة الفرنسيون في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين بزيارة مدن الصعيد، قدر اهتمامهم بزيارة القاهرة والإسكندرية ومدن الوجه البحري وسيناء، لكن اهتمامهم بمدن الصعيد بدأ في القرن الثامن عشر– قبل حملة نابليون-، وظهر هذا الاهتمام من قبلهم– ومن قبل العلماء أيضًا-، وفي القرن التاسع عشر متمثلًا في ظهور كتب عديدة، كان أهمها كتاب “وصف مصر”، كما أنّ أغلب الرحالة الفرنسيين كانت مهمتهم دينية، وبالتالي زاروا الكنائس والأديرة القبطية في مدن الصعيد، وسجلوا بعض أشكال الموروث الشعبي، معتمدين على ما قرأوه في كتب الرحالة السابقين وما جاء في كتاب “وصف مصر” من معلومات.

وفي الفصل الثامن يستعرض الكاتب والمؤلف محمد عبد الله، أهم الاحتفالات بموالد الأولياء والقديسين في مصر وأماكنها ومواعيد زيارتها.

شاهد: زوجة الروائي الكبير واسيني الأعرج تروي كواليس كتابة روايته الجديدة عن مي زيادة