أحمد مدحت سليم يكتب: انتحار "بنات الباشا"

قال الأديب الروسي العبقري مكسيم جوركي: “الكُتَّاب أشبه ما يكونون بالإسفنج الذي يمتص أحزان الآخرين. هم يملكون عيوناً من نوع خاص، وقلوباً من نوع خاص أيضاً، إذا راحوا يطيلون النظر إلى الحياة يغشاهم الحزن، فيصبونه في كتبهم”.

لكن نادية – أهم بطلات رواية “بنات الباشا”- لم تكن كاتبة، ولا شاعرة، بل ولا تمتلك من المواهب الفنية سوى احترافها التوحد مع آلام البنات. فراحت تطيل النظر، والاستماع، والرثاء، والغوص في حيوات باقي بنات الباشا. وحين لم تجد ما تصب فيه آلامها، مسحت على رؤوسهن، فمنحتهن الطمأنينة وأخذت في مقابل ذلك الألم كله، كالاسنفجة، أو كالمخلص، ثم تركت لهن، جثتها الغارقة في حوض الاستحمام بالكوافير أو “بيوتي سنتر الباشا”.

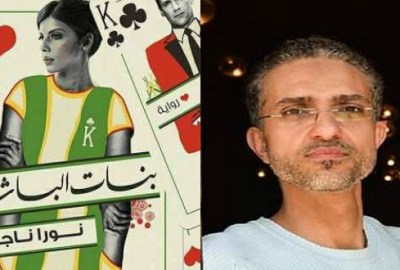

وباكتشاف الجثة الطافية بالمسبح في الغرفة التي تقع في عهدة “منى” تبدأ الكاتبة الرقيقة “نورا ناجي” أحداث بكائيتها الطويلة التي روتها في 276 صفحة في روايتها الأخيرة “بنات الباشا” الصادرة عن دار أجيال.

بنات الباشا هن العاملات في البيوتي سنتر أو الكوافير الشهير، الذي يقع في مدينة من مدن الأقاليم، نفهم من السياق أنها “طنطا”. الكوافير مجهز على أعلى مستوى من الفخامة، والرفاهية. وتعدد أقسامه وتنوع أنشطته يجذب إليه أشكالًا وألوانًا من النساء، عاملات وزبائن. ومن حكايتهن تغزل نورا ناجي برفقة بطلتها العرجاء السمراء الصغيرة مجهولة المنشأ “نادية” أحداث الرواية. ويدور الجميع حول قطب وحيد وهو: “الباشا” نفسه..

“دقيق الملامح، الباشا وسيم جدًا، إنه الأوسم في المدينة كلها، المدينة الصغيرة التي يعرف سكانها بعضهم بعضًا، تسير النساء أمام الكوافير أملًا في رؤيته… تأتي النساء في كامل أناقتهن، يرتدين ملابسهن وكأنهن ذاهبات إلى حفل الأمير… الغنيات يدفعن ثلاثة أضعاف ليصفف لهن شعرهن بنفسه، يلمس خصلاه بشكل مدروس، يتعمد مداعبة ذقونهن، أو تمرير أنامله على أعناقهن خلسة..”

إذن فها نحن وبعد صفحات قليلة ندرك أننا في مكان خطير، مهيأ للانفجارات الكثيرة، وللانهيارات المخبوءة والمكشوفة، والأحزان العميقة الماضية والمستقبلية. فيه جميع ما يصلح للغواية.. نساء ورجل، داخل حيز مكان لا وظيفة له سوى إعادة شحذ أسلحة الفتن، والجمال، والمقارنات، والغيرة، والرغبة في التمسك بالعمر الراحل، بمزيد من التجميل.. مزيد من الخداع.. ومزيد من الفتنة والغواية.

من تلك اللحظة -اختيار المكان- أدركت أن نورا ناجي قد أمسكت بالفكرة تمامًا، وعرفت أين تضعها. ثم أقنعتني مرة أخرى بمهارتها، حين اختارت تكنيك الرواية متعددة الأصوات، بطريقة السرد المنفصلة والمتقاطعة، فعرفت أن الشخصيات حية وحقيقية وأن الكاتبة تعرف تمامًا كيف تحكي عنهن وتجبرني أن أستمع معها إلى حكاياتهن بداية من الفصل الأول “منى”.. الفتاة السحاقية البدينة التي تجبرها وظيفتها في الكوافير على الجلوس بين أرجل النساء فتغرق في ممارسة العمل الذي تكرهه والفعل الذي تشتهيه في الوقت ذاته!! وصولًا إلى “زينب” زوجة الباشا القابعة في الظل طوال الأحداث، مرورًا بالفصول التي نستمع فيها إلى “جيجي” و”نهال” و”لا أحد” و”جيلان” و”أم لوسيندا” و”ياسمين” و”فلك”. تدور الأحداث جميعها حول الباشا وتصب في قناة “نادية” التي تفيض في النهاية لتغرقها.

أرى أن مفتاح العمل الحقيقي لا يقع في البداية ولا في النهاية ولكن على بعد 120 صفحة، وتحديدا أثناء استماعنا لحكاية البنت التي اسمتها نورا “لا أحد” ففي هذا الفصل نقرأ: “كلهن يردن تمييزًا، التميز يمنحهن القوة، يجعلهن قادرات على تحقيق ما يردنه. الشعر والمكياج والمانيكير والباديكير ليست بالأمور التافهة كما يقول الرجال، إنها أساسيات حياة المرأة، إنها الألم الذي يتحملنه في سبيل الحصول على مبتغاهن!!” أرى أن ذلك تلخيص كاف لمأساة الكثير من النساء في الرواية وخارجها..

أحسنت مؤلفة الرواية كما ذكرت اختيار المكان والتكنيك، وأحسنت أيضًا اختيار الأسلوب، فجاءت لغتها بسيطة إلى درجة العادية، وسار السرد أيضًا بسيطًا يناسب بساطة الحيوات المهمشة للبطلات، وكذلك الحوار الذاتي أو المشترك.

عاب الرواية في نظري فقط كثرة القصص العادية والمتشابهة بل والمتوقعة. لم يعنني كثيرًا أن الحكايات جاءت مغرقة في السوداوية، والعدمية، وفي أحيان أخرى تماست مع الخيال السريالي لمزيد من إبراز سوء الصورة وعتامتها، ولكن عابها في رأيي أنها قصص عادية نسمعها عشرات المرات كل يوم وتكتظ بها صفحات الفيسبوك. ولولا مهارة نورا ناجي وعمق إحساسها بالبطلات لفقدت شغفي في متابعتهن. ولم تشذ الكاتبة عن ذلك إلا في مواضع قليلة منها: شخصية نادية نفسها -وهي شخصية بلا فصل مخصوص- وكذلك فصول “لا أحد” و”أم لوسيندا” اللذان حملا قدرا لا يستهان به من البهجة أو الأمل أو المفاجآت على أقل تقدير.

“بنات الباشا” عمل يحمل من الذكاء الكثير وهو جدير بالقراءة والتفكر.

للتواصل مع الكاتب من “هنا”