حازم ويفي يكتب: "الشيخ جاكسون".. ما بين الحياة والحياة!

“المرء يُحشر مع من يحب”.. حديث شريف

كيف يكون الحال إذا كان من أحب هو “مايكل جاكسون”؟

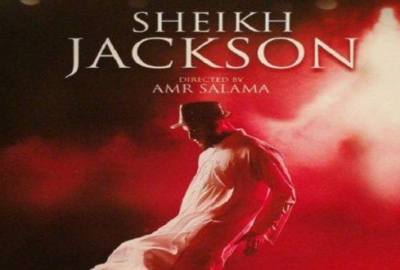

ذلك هو الصوت الذي يتردد في أذُن خالد هاني، أو الشيخ خالد هاني، بطل فيلم “الشيخ جاكسون”، من تأليف عمرو سلامة وعمر خالد، ومن إخراج عمرو سلامة، وإنتاج “ذا بروديسورز” و“فيلم كلينيك”.

يتناول الفيلم قصة الشيخ السلفي “خالد”، الذي يعيش في صراع نفسي ما بين كونه شيخاً وقارئ للقرآن، وما بين حبه القديم للمطرب الأسطورة “مايكل جاكسون” والذي يظهر ويعود من جديد في حياته عندما يصله عن طريق الصدفة خبر موته وهو الذي كان أيقونة شبابه وصباه قبل “الالتزام” لدرجة أنهم كانوا يلقبونه “جاكسون”!

يسرد السيناريو قصة “الشيخ جاكسون” بطريقة الحكيّ الغير متوازي وهو النوع السردي المفضل لعمرو لسلامة، والذي يتبعه في كل أفلامه السابقة دون استثناء، وهو تكنيك يخدم الحبكات التي يختارها عمرو ويخلق حالة من التشويق تحافظ للحكي السينيمائي على روّنقه وإيقاعه السريع، وتعطي للمتفرج متعة أكبر في المتابعة. في هذا الفيلم يسير السيناريو في خطين زمنيين منفصلين ثم يتقاطعا في النهاية ويتماسا، في الخط الزمني الأول نرى “الشيخ” في الوقت الحالي يحكي لطبيبة نفسيّة عن أزمته التي ظهرت حديثاً وهي عدم قدرته على البكاء والخشوع في الصلوات كما تعوّد، وبعد أن جرب كل الطرق الممكنة حتى قرر – على استحياء- أن يستشير طبيبا نفسيا اسمه “نور” يثبت بعد ذلك في أول مقابلة أنها إمرأة! أما في الخط الثاني نرى “خالد” الطفل والصبي المغرم ب “مايكل جاكسون” وعلاقاته بأبيه وأمه، وتفاصيل علاقة حبه أيام المراهقة متمثلا في “شيرين”.

هذا التضفير الدقيق المعقد بين الخطيين الزمنيين يتيح لنا معرفة أساس الصراع النفسي الذي يعيشه “خالد” اليوم كما أنه يلامس بشاعرية كل أبناء نفس الجيل الذي لا بد وقد مرّوا في لحظة ما بهذا الازدواج، ما بين الفن تحديداً وما بين الدين، ما بين الحرية المطلقة والتشريع، ما بين الجمود والمرونة، ما بين ما نسمعه من المشايخ ومن مدرسي الدين وما بين ما نراه نحن بأعيننا في أرض واقعنا الصعب من تناقضات، ولعل براعة بناء الشخصية هنا أن “خالد” -الذي يعمل في إخراج الشرائط الدينية الصوتية، ليس فناناً بمعنى الكلمة ولا راقصا، بل أن الفن “الإسلامي” البديل الذي يحاول تقديمه مع خاله، هو في الحقيقة فن خالِ من الإبداع والإمتاع، وأحياناً مبتذل حتى وإن كان دينياً، ولكن كل ما في الأمر أنه كان يوماً شاباّ عادياً مثلنا جميعاً من أبناء جيله، نحب مايكل جاكسون ونحاول أن نرقص مثله ونغني مثله ونرتدي ملابسه دون أيّ نيّة أو حتى محاولة لاحتراف الغناء أو الرقص! ويجدر هنا أن نشير إلى التلميح الذكي في الفيلم إلى الجيل القادم المتمثل في ابنة الشيخ خالد، “روّضة” التي رأها في البداية تشاهد أغاني للمطربة الأمريكية المعاصرة “بيونسيه” فيقطع عنها الإنترنت، ثم يعود ويطلب من زوجته أن تعيده في النهاية، لكي نفهم أنه لا يريد أن يكون سبباً لابنته أن تعاني من نفس هذا الصراع، وأن يترك لها حرية القرار وبالتالي الاختيار.

على المستوى البصري، استخدم عمرو تدريجات اللون الأصفر لكي يعبر عن الخط الزمني في الماضي، أيام الطفولة والصبا، ومن الأصفر وتنويعاته نشعر بأحاسيس الثمانينات والتسعينات، تلك الصور القديمة المصفرة التي كانت تخرج من الكاميرات بعد تحميض النيجاتيف، ومن الأصفر نشم رائحة قلب المانجو التي يحبها الأب ونراها في أول مشاهده مع ابنه، ومن الأصفر أيضاً نار جهنم التي تحيط بشخصية الحاكي وتخيفه طول الوقت، ومن الأصفر تلك الهالة من النور التي تحيط دائماً بالأم كلما ظهرت على الشاشة، والأصفر هو هوّية تاكسي الإسكندرية تلك المدينة التي ولد بها “خالد” وعاش فيها حتى المرحلة الثانوية قبل أن يتركها وينتقل للقاهرة مع خاله.

أما الخط الزمني الذي يعبر عن الوقت الحاضر فقد استخدم فيه عمرو في معظم الوقت اللون الأزرق بكل تنويعاته، ومن الأزرق وتنويعاته يبزغ القمر الذي نراه في مرات عديدة يصاحب الشيخ إلى صلاة الفجر وإلى القبر في زياراته، والقمر هو البطل في أغنية وفيلم شهير جداً لمايكل جاكسون “moon walker” ١٩٨٨، وكأن الشيخ يسير على ضوء القمر إلى المسجد مثلما كان “دودة” في الماضي يرقص على موسيقى الأغنية، والقمر هو الشاهد وسبب التحوّل في رقصة الموتى في الأغنية المصوّرة الأشهر في تاريخ مايكل جاكسون – “thriller” عام ١٩٨٢، ثم يستمر اللون الأزرق ليرمز إلى شحوب الموت الذي يطالعه يومياً في صوت الشيخ في “الهيدفون” وهو أخيراً لون سيارته القاهرية التي لا نعلم لها ماركة وليّس لها معالم وكأنها هجين من عدة سيارات، تمامًا مثلما هو نفسه هجين وضحية لعدة شخصيات أثرت فيه وجعلته مشوّشاً حتى بعد أن أصبح رجلاً ورب أسرة!

بدا السيناريو متماسكاً بشكل عام ، ونجح عمرو وعمر على مستوى الكتابة في الخروج من الحيّز الضيّق السطحي الذي وضع كُتّاب الدراما فيه شخصية السلفي على إنه شبق ينظر من ثقب الباب على النساء بسبب احتياج جنسي، أو ممسكاً بجنزير أو بلطة، أو يتدحرج في منطقة صحراوية بشكل كوميدي وهو يتمرن على إحد الفنون القتاليّة في معسكر ما، أو متجهما طول الوقت دون سبب، ولكن هنا في هذا الفيلم نحن أمام كاتبي سيناريو يحبان بطلهما ويشفقان عليه ويضعون أمامنا “أزمة بطل” منطقية بالمعنى الدرامي، وهي “انتكاس الإيمان” ماذا ننتظر أزمة أعقد من هذه عندما يكون البطل سلفياً! أليّس بشرا! يخطيء ويصيب ويغضب ويستغفر ويمارس الجنس ويحب زوجته ويحترمها ويُقبّل حبيبة قديمة ثم يستغفر مرة أخرى، بل إننا لأول مرة نرى أن الشيخ السلفي أيضاً قد يكون مريضًا نفسيا، مرة أخرى أليّس بشراً! ولهذا أزعم أن هذا هو العمل الدرامي الوحيد حتى الآن الذي خرج من الصورة النمطية التي ابتكرها الأستاذ وحيد حامد لـ“المتديّن” أو “الملتزم” منذ مسلسل العائلة في أوائل التسعينات ثم سار على نهجه بعد ذلك كل كُتّاب الدراما حتى يومنا هذا للأسف الشديد!

هناك مجهود كبير من مدير التصوير أحمد بشاري، ونجح في التقاط لحظات فريدة منها على سبيل المثال التتابع البصري لمشهد افتتاح الفيلم والذي ذكّرني لوهلة بتحفة شادي عبد السلام “المومياء”، كما برع في اللقطات القريبة جداً لـ“شيرين” المراهقة عندما رآها “خالد” أول مرة لكي نستطيع أن نرى بوضوح تطابق ملامحها الشديدة مع “نجاة” أمه التي توفيت قبل هذا المشهد بقليل، ولكي تذكرنا طوال تواجدها في هذا الخط الزمني بأنها تمثل ل “خالد” الحبيبة والأم والـ“نجاة” في نفس الوقت.. وأعتقد أن “بشاري” كان له دورا كبيرا جداً في إظهار هذا التشابه، كما أنه برع أيضاً في كل المشاهد التي يتم تصويرها في المقابر حيث يظهر مرة أخرى براعته في رسم الإضاءة المائلة للزرقة القاتمة والتي كما ذكرت كانت العامل البصري المصاحب لهذا الخط الزمني. ثم يبرع “بشاري” مرة أخرى في آخر مشهد يجمع ما بين الطبيبة النفسيّة “نور” – التي آلفها خالد الآن- وبين خالد، حيث أنه ربما يكون المشهد الوحيد الذي نرى فيه الضوء الطبيعى للشمس بوضوح شديد، ذلك “النور” الضروري لحياة الورد الأحمر الذي أهداه خالد لـ“طبيبته” في نهاية الفيلم كرمز لعودته هو شخصياً للحياة.

جاءت الموسيقى التصويرية لهاني عادل جيّدة جداً لكي تعبر عن تناقض المشاعر والانفعالات المتضاربة التي يعيشها “خالد” وجيله، وكنت أتمنى أن يستطيع منتجو الفيلم الحصول على حقوق استخدام أغاني “مايكل جاكسون” حيث إنها كانت ستعطي مصداقية هائلة للعمل وتساهم بشكل كبير في خلق روح النوستالجيا لجمهور هذه الحقبة، وبرغم محاولات هاني وفريق الموسيقى التصويرية مهاب سامي وأحمد مصطفى ومعهم المطرب شادي أحمد لخلق نفس الروح في أغاني الفيلم، ولكن في الحقيقة أن المقارنة ظالمة جداً وفي غيّر محلها، بالإضافة إلى بعض المشاكل التقنية في شريط الصوت والتي أتمنى أن يتداركها صانعو الفيلم في النسخة التي سترسل إلى لجنة المشاهدة في الأوسكار- حيث أن الفيلم هو الاختيار الرسمي لمصر للمشاركة في هذا الحدث السينمائي الأشهر في العالم لعام ٢٠١٧.

جاء المونتاج ملائماً تماماً للحكي الغير متواز، وكان هناك حساسية شديدة جداً في التعامل مع المشاهد ذات الانفعالات العالية كتلك المشاهد التي تجمع ما بين “خالد” وأبيه، أو تلك المشاهد التي تجمع “خالد” بأمه، مع تباين المشاعر في الحالتين، وعلى مدار الفيلم يتنوع القطع ما بين الناعم والحاد بحسب الحالة النفسية للولد أو الشيخ كلاً في خطه الزمني.

برع كل الممثلين في أدوارهم، وأخص بالذكر “ماجد الكدواني” الذي أدى دور الأب ببراعة شديدة وإنسانية مطلقة تنفذ إلى القلب، ثم أحمد الفيشاوي والذي لا أظن أن هناك ممثل في مصر ملائما للقيام بهذا الدور إلا هوّ، حيث ظهر طوال الوقت بانفعالات سليمة للغاية وفي موضعها واستطاع التعبير بوجهه عن ما يحدث بداخله من تناقضات، وكانت تعبيرات وجهه مرآة صادقة جداً للصراع ما بين “خالد” القديم و “خالد” الجديد، ولذلك عندما ابتسم في مشهدين فقط استطاع أن ينقل لنا التغيير الذي طرأ عليه، عندما بدأت موسيقى أغنية شيرين المطربة، رأينا إبتسامة الطفل والصبي، ثم زارته لأبيه في فيلته الجديدة في الإسكندرية لكي يأخذ منه مفاتيح الشقة القديمة وحكى له كيف كان يحب أمه.

موهبة أحمد مالك لا خلاف عليها، وبدا واضحاً مرة أخرى أنه قادر على القيام بتجسيد انفعالات المراهقة والصبا، ونحن في مصر نفتقد لكثرة الممثلين في هذه الشريحة العمريّة، ثم هنا يضعه عمرو أمام تحد كبير وصعب بالوقوف أمام ممثل جبار وناضج مثل ماجد الكدواني، وفي رأيي أنه قد نجح بامتياز في هذا التحدي.

كما برعت “سلمى أبو ضيف” و “درة” “وأمينة خليل” في القيام بأدوراهن، بينما لا أرى أن إختيار ياسمين رئيس كان حتمياً، خصوصاً وأنها لم تظهر بشكل كاف للحكم عليها. كما كان ظهور الفنانة بسمة في دور الطبيبة النفسيّة مفاجأة سارة جداً.

نجح عمرو سلامة بشكل عام في صنع فيلم جيّد، حكى عن واقعه وواقع جيلنا، وألقى الضوء على التناقض داخل الإنسان بشكل عام والمبدع بشكل خاص، ذلك التناقض والصراع الذي عاشه معظمنا من أبناء هذا الجيل، ثم جاء هو ليؤدي دوره كفنان ويعبر عنّ هذه المشاعر، ثم يستطيع في مشهد النهاية أن يلخص الفكرة كلها عندما نرى “الشيخ جاكسون” وحيداً في المنزل يرقص في انتشاء وهو يرتدي جلبابه الأبيض، سعيداً حراً، ولربما لو قُدَّرَ للفيلم أن يكون هناك مشهداً تالياً نراه يتجه للمسجد للصلاة، ولكن هنا في هذه اللحظة هو سعيد وكأنه يجيب عن سؤال الطبيبة “نور”، إمتى آخر مرة حسيت إنك مبسوط؟

لا يعادي الفن الدين، ولا الدين يعادي الفن، وما بين “الحياة الدنيّا” و“الحياة الآخرة” نعيش، وأعمارنا هي نتاج أعمالنا واختيارنا المطلق، يتركها الله لنا، وليس أحد فينا “خالداً”، البقاء والخلود للخالق وحده ثم كلنا إلى زوال، ولكن يمكننا ترك أثر ما أو عمل ما يجعلنا خالدين.. عملاً وليس اسماً.